目次

- 1 はじめに

- 2 安全文化の概念

- 3 安全意識との違いと関係性

- 4 組織文化モデル(Scheinの三層モデル)

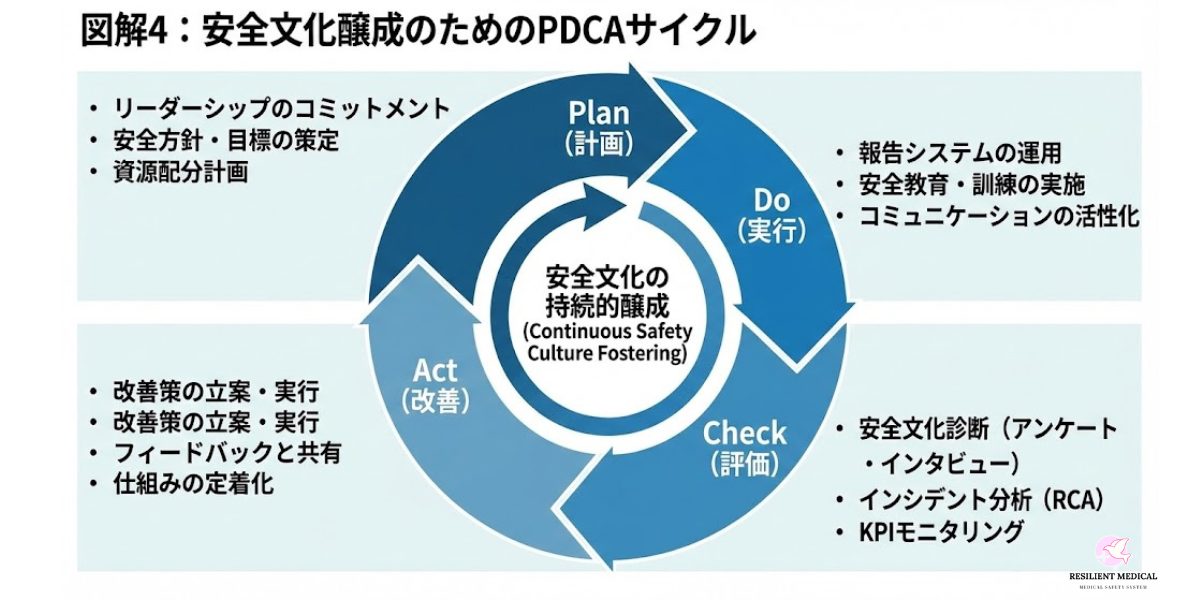

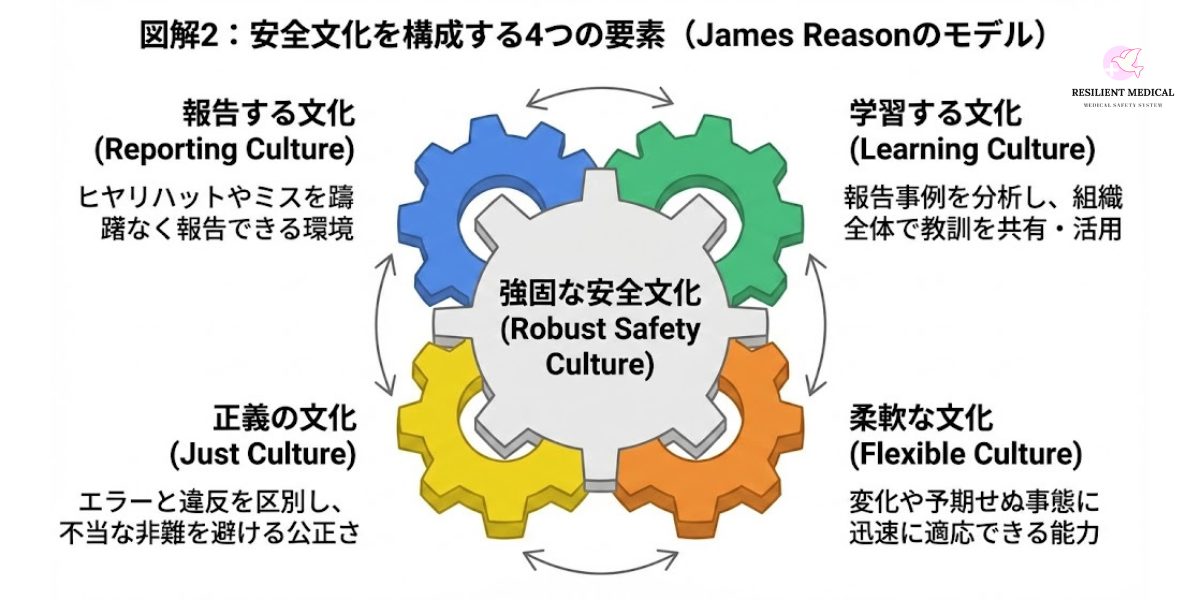

- 5 安全文化の理論モデル

- 6 安全文化の主要次元

- 7 5. 安全文化診断とは

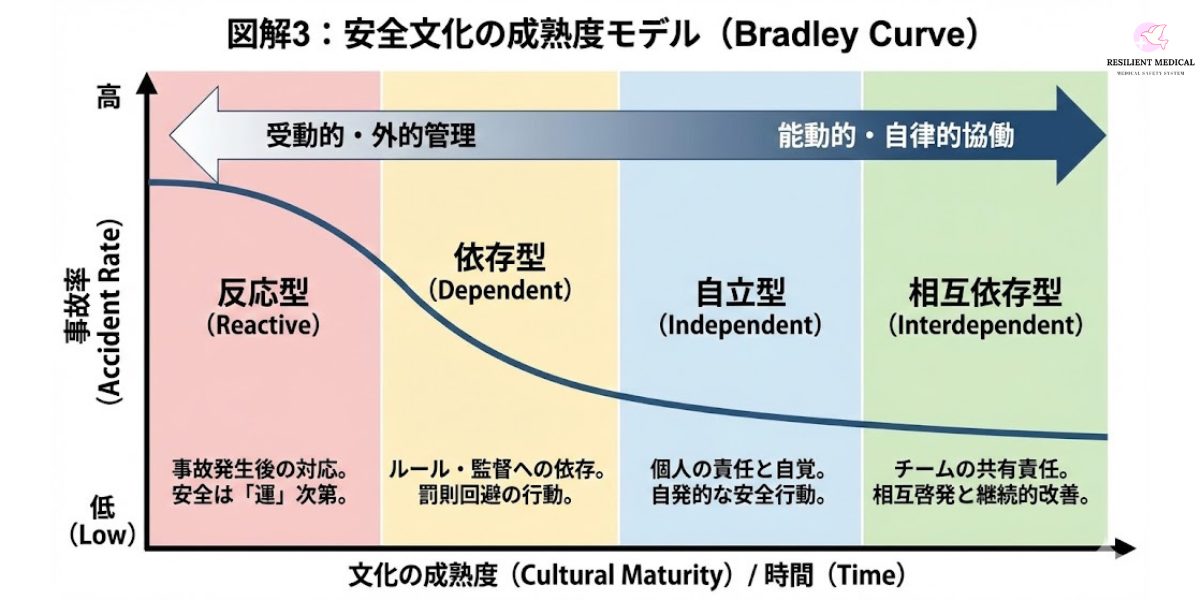

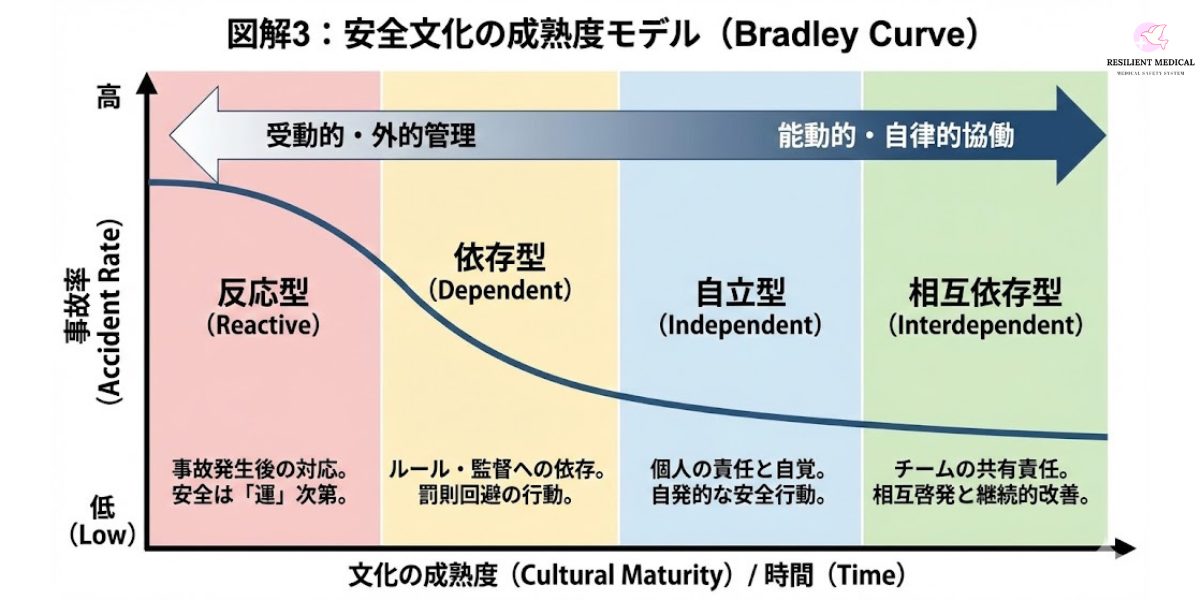

- 8 6. 安全文化の成熟度とブラッドリーカーブ(Bradley Curve)

- 9 7. 安全文化の醸成とは

- 10 8. 安全文化醸成活動の手引き14要素

- 11 9. 医療現場における安全文化

- 12 10. 業界別の実践事例

- 13 11. 教育・セミナー・相互啓発型

- 14 考察

- 15 結論

- 16 参考文献

はじめに

安全文化とは、組織が安全を維持・向上させるために共有する価値観、信念、態度および行動様式の集合体である[1]。1980年代後半に国際原子力機関(IAEA)のINSAG-4報告書で提唱されて以来、安全文化の概念は航空、化学、医療など多様な分野に拡張されてきた[1][2]。本稿では、まず安全文化の定義と起源を概観し、次に代表的な理論モデルおよび主要次元を整理する。さらに評価手法や医療現場における応用事例を示し、最後に課題と今後の展望を論じる。

安全文化の概念

定義と起源

1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故を契機に、国際原子力機関(IAEA)が実施した事故調査で「組織の文化的要因」が重大事故の背景にあったことが明確化されました。これを受け、1988年に公表されたINSAG-4報告書では、安全文化(Safety Culture)を次のように定義しています。

「安全文化とは、安全を優先する態度と行動を根付かせる組織の性質であり、安全技術や手順のみならず、組織と個人の行動様式、意思決定プロセス、コミュニケーション様式、問題認識とリスク評価を包括的に扱う枠組みである。」[1]

この定義は、単にマニュアルや技術的対策を順守するだけではなく、

トップマネジメントの安全へのコミットメント

現場レベルのリスク共有と双方向コミュニケーション

失敗やヒヤリハットを隠さず報告・分析する透明性

継続的な学習と改善サイクルの実践

といった組織文化的要素をも安全の柱と捉え、組織全体に「安全意識」を深く浸透させることを目的としています。

また、安全文化の概念自体は、1979年のスリーマイル島事故などで組織的失敗の重要性が指摘されたことに端を発していましたが、チェルノブイリ事故以降、特に原子力業界だけでなく航空、化学、医療、建設など多くの高リスク産業における安全管理の基盤概念として急速に普及・定着しました。現代では、これらの産業のみならず製造業、サービス業、さらには公共部門においても「安全文化の醸成(cultivation)」が組織変革とリスク低減の両輪を担う重要施策と位置づけられています。

1.1 国際原子力機関(IAEA)の定義

IAEA INSAG-4では、安全文化を「組織および個人が、安全問題を最優先とし、その重要性に応じた思考・行動を自発的に行う行動体系」と定義している[1]。

1.2 医療分野の定義

厚生労働省は医療安全対策の一環として、次のように安全文化を定義しています。

1.3 企業分野の定義(デュポン)

DuPont 社は安全文化を「全員が自律的に安全行動を取り、継続的に改善する風土」と位置づけている。同社の安全文化モデルは、1995年に DuPont 社員の Berlin Bradley 氏が提唱した Bradley Curve(ブラッドリー・カーブ)に基づき、組織の安全文化成熟度を4段階で可視化し、事故率と文化成熟度の相関を示す。Bradley Curve では、初期の「リアクティブ」から最終段階の「インターディペンデント」へと進化する過程を描き、文化の成熟に伴い事故率が低下すると仮定している。

リアクティブ(Reactive)

安全対応は事故発生後の反応に依存し、事故は避けられないものとみなされる段階。従業員の安全行動は本能的で、管理側による安全監視も限定的であるamcsgroup.com。ディペンデント(Dependent)

安全遵守はルールと監視に依存し、従業員は罰則回避のために手順を守る段階。管理者主導で規則が適用される一方、自律性はまだ低い状態amcsgroup.com。インディペンデント(Independent)

従業員自らが安全責任を担い、自身の行動がリスクに与える影響を理解したうえで、自主的に安全行動を実践する段階amcsgroup.com。インターディペンデント(Interdependent)

安全が組織全体の共有責任として定着し、互いに助け合いながら改善活動を推進する成熟段階。ゼロ事故を共通目標とし、継続的改善が組織DNAに組み込まれるamcsgroup.com。

DuPont 社は Bradley Curve を使って各企業の現状を診断し、以下のような段階的アプローチで安全文化の醸成を支援している。

リーダーシップの行動変容:トップマネジメントのコミットメントを可視化し、安全優先のメッセージを組織に浸透させる

KPI 設定とモニタリング:事故発生率だけでなくヒヤリ・ハット件数や報告率などを指標化し、進捗を定量的に把握する

教育・研修プログラム:各成熟段階に応じたワークショップやシミュレーションを実施し、行動変容を促す

ベンチマーキング:業界横断的なデータ比較を通じ、目指すべき文化レベルや成功事例を共有する

これらの取り組みにより、DuPont 社はクライアント企業の安全文化を「依存型」から「相互依存型」へとステップアップさせ、安全パフォーマンスの継続的な改善を実現している。

安全意識との違いと関係性

1. 両者の違いの整理

| 観点 | 安全文化 | 安全意識 |

|---|---|---|

| 概念レベル | 組織レベル | 個人レベル |

| 構成要素 | 共有された価値観・規範・制度 | 知識・態度・動機・リスク知覚など |

| 形成速度 | 長期的(数年〜十数年) | 短期的(研修や経験により数週間〜数か月で変化) |

| 測定方法 | 組織全体の集計調査・文化診断 | 個人質問紙調査・心理尺度 |

| 介入アプローチ | 制度改革・組織構造改善 | 教育訓練・個別フィードバック |

2. 両者の関係性

安全文化と安全意識は、システム論的にみると双方向のフィードバック関係を持つ。

安全文化 → 安全意識:組織の価値観や制度が、職員一人ひとりの安全行動への態度や認知を形作る。

安全意識 → 安全文化:安全意識の高い個人が取る行動が積み重なり、組織内で共有される価値観を変化させる

これは、強化ループ(Reinforcing Loop)として説明でき、正の相互作用が持続すると安全成果の向上につながる。ただし、安定期にはバランスループ(Balance Loop)を形成し動的平衡状態になる場合もある。

3. 事例:医療分野における相互作用

医療機関での研究(Singer et al., 2009)では、安全文化スコアが高い病院ほど、個人の安全意識スコアも高く、報告制度の利用率や事故防止行動が増加していた。逆に、安全文化が弱い組織では、個人が高い安全意識を持っていても行動が阻害されるケースが報告されている。

4. 実務への示唆

二層アプローチの必要性:安全文化改革と並行して、安全意識向上のための研修やコーチングを実施すべき。

測定の併用:安全文化調査と安全意識調査を組み合わせることで、組織と個人の両面から課題を抽出可能。

長期的視点:安全文化は長期的な戦略で醸成し、安全意識は短期的な施策で迅速に高める。

安全文化と安全意識は異なるレベルの概念でありながら、相互作用を通じて安全成果を形作る。両者を区別しつつ統合的に理解・介入することが、持続的な安全性向上の鍵となる。

組織文化モデル(Scheinの三層モデル)

組織文化の研究を切り拓いたEdgar H. Scheinは、組織文化を以下の三つのレベルで構成されるものと捉えている。

人工物(Artifacts)

最も表層に位置し、組織内で「観察可能」なあらゆる現象を指します。建物のレイアウト、制服やドレスコード、社内掲示物、儀礼や慣習、会議の進行スタイルなどが含まれる。

価値観(Espoused Values)

組織が公式に掲げる理念や行動規範、ミッションステートメント、スローガンなど、組織内で「語られる」価値判断である。経営トップやマネジメント層が明示する「安全最優先」「品質第一」といった方針が該当する。ninety.io

基本的仮定(Basic Underlying Assumptions)

人々が無自覚に共有し、「当然の前提」として行動を規定する深層構造である。例として「失敗は許されない」「ミスは人のせいではなくプロセスに原因がある」というような暗黙の認識が挙げられる。tutor2u.net

Scheinは、これら三層が相互に影響し合うことで文化が形成されると論じ、特に深層の仮定が価値観を生み出し、最終的に人工物として表出されるとしている。Psych Safety

安全文化のサブカルチャーとしての位置づけ

安全文化は、上記の「組織文化」の枠組みの中で “安全” に特化したサブカルチャー(subculture) として捉えられる。具体的には、三層モデルに沿って以下のような要素で構成されれる。

人工物(Safety Artifacts)

安全標識、安全手順書、事故・ヒヤリハット報告システム、定例の安全パトロールの記録パネルなど、誰が見ても「安全を重視している」と理解できる可視化要素である。skybrary.aero

価値観(Safety Espoused Values)

「患者/従業員の安全を最優先」「事故ゼロを目指す」といった安全方針や行動基準。これらは経営層が公式文書や朝礼、研修などを通じて繰り返し共有し、組織全体の判断基準として機能する。

基本的仮定(Safety Underlying Assumptions)

「安全は妥協できない」「ミスは組織の学びの機会」といった、メンバーが無意識に抱く信念。これらが浸透して初めて、自発的なリスク報告や相互のチェック&サポートが日常的に行われるようになる。psnet.ahrq.gov

安全文化を強化するための示唆

全レベルへの介入

三層すべて(人工物・価値観・基本的仮定)において変革を促すことが、安全文化を定着させる鍵となる。表面的な標識や研修(人工物)だけでなく、組織の深層にある仮定を言語化・検証するワークショップやフォローアップが不可欠である。Nucleusサブカルチャー間の整合性

安全文化はしばしば職種や部署ごとに異なるサブカルチャーとして現れる。部門間で共有される「安全」に関する基本的仮定と価値観を合わせることで、組織横断的な安全パフォーマンス向上を実現できる。University of Denverリーダーシップの役割

経営層やライン管理職が、自らの行動で価値観と仮定を体現し、人工物として示すことが、安全文化の成熟度を一段階引き上げる原動力となる。skybrary.aero

これらの観点を組織変革の設計に組み込むことで、単なる規則遵守にとどまらない、本質的な安全文化の醸成が可能となる。

安全文化の理論モデル

1.INSAGモデル

INSAGモデル(IAEA 国際原子力機関安全文化モデル)

INSAG(International Nuclear Safety Advisory Group)は原子力分野における安全文化の枠組みを提示した報告書群であり、1988年のINSAG-4と2014年のINSAG-15が理論的基盤を大きく刷新した。以下、それぞれの報告書が示す要素を詳細に解説する。

INSAG-4(1988年)の5要素

INSAG-4報告書では、安全文化を醸成する基盤として、以下の5つの相互に連関する要素を示した[1]。

組織の責任感(Organizational Responsibility)

組織全体が安全に対して共通の責任を負う意識である。

事故の可能性や影響範囲を経営層から現場まで共有し、「安全は他人事ではない」という感覚を定着させるものである。

安全へのコミットメント(Commitment to Safety)

トップマネジメントが安全を最優先とする姿勢を明確に示し、日常業務のあらゆる意思決定に反映させるものである。

予算配分、設備投資、研修実施などの具体的行動を通じて「言葉だけではない約束」を組織内に浸透させる。

リスク認識(Risk Awareness)

潜在的危険を常に意識し、小さな異常や前兆を見逃さず対処するマインドセットである。

定期的なハザードハンティングや前兆事象共有会議を通じて、個人レベルから組織レベルまでリスク感度を高める。

情報共有(Safety Communication)

インシデントやヒヤリハットを迅速かつオープンに報告し、学びの機会として全員で活用することを指す。

垂直・水平のコミュニケーションチャネルを確保し、フィードバックが一方向に偏らない双方向性を担保する。

学習機能(Learning Culture)

発生した事例を単なる失敗として終わらせず、原因分析(RCA: Root Cause Analysis)や教訓抽出を組織的に実施する。

反復的なPDCAサイクルを回し、学びを設計・記録・共有する仕組みを構築する。

これら5つの要素は相互に依存しており、一つでも欠けると安全文化全体が脆弱化する。「情報共有」が滞れば「学習機能」が弱まり、「リスク認識」は形骸化する、という具合である。

INSAG-15(2014年)の実践的拡張3要素

INSAG-4の理論を基盤として、2014年のINSAG-15報告書では現場適用性を高めるため、以下の3要素が追加・強調された[2]。

リーダーシップの役割(Leadership Role)

安全文化推進の「旗振り役」として経営層・管理職が率先して安全行動を実演し、日常的に安全メッセージを発信する。

安全パフォーマンス指標(KPI)を経営目標に組み込み、リーダー自身が評価・報酬と連動させることで組織の意識改革を促進する。

人的要因管理(Human Performance Management)

人間の認知特性やエラー発生メカニズムを理解し、業務設計・環境整備・習熟度評価を通じたヒューマンファクター対策を実施する。

シミュレーション訓練やVR活用による現場再現を取り入れ、「人が起こしやすいミス」を予測して仕組み的に未然防止する。

持続的改善サイクル(Sustainable Improvement Cycle)

単発ではなく長期的にPDCAを回し続けるためのガバナンス体制を整備する。

インシデント件数、報告率、各種KPIなどの安全パフォーマンスデータをリアルタイムにモニタリングし、改善効果を可視化して次フェーズへ確実にフィードバックする。

INSAG-4とINSAG-15の統合的理解

相互補完性

INSAG-4の5要素は安全文化の骨格を示す理論的基盤であり、INSAG-15の3要素は実務適用の具体策である。両者を組み合わせることで、安全文化構築の「理論⇔実践」が一体化する。モデル活用のステップ

診断フェーズ:INSAG-4の5要素を用いて現状ギャップを評価する。

計画フェーズ:INSAG-15の3要素を中心に具体的施策とロードマップを策定する。

実行フェーズ:リーダーシップ行動記録の作成、ヒューマンファクター研修実施、KPIモニタリングを推進する。

評価・学習フェーズ:インシデント分析と持続的改善サイクルにより、INSAG-4で示された学習機能を強化する。

このように、INSAGモデルは単なる理論枠組みにとどまらず、組織が自律的かつ継続的に安全文化を醸成・成熟させるためのロードマップとなる。[2]

2. 安全文化の4つの要素(ジェームズ・リーズン)

ジェームズ・リーズンは、安全文化を構成する基盤的要素として以下の4つを提唱している[4]。これらは医療、原子力、航空業界など高リスク産業で広く受け入れられ、安全行動の促進と事故防止に寄与するものである。

1. 報告する文化(Reporting Culture)

定義と狙い

すべての従業員がヒヤリハットやインシデントを躊躇なく報告できる仕組みと雰囲気を指す。具体的施策

無制裁(ノンパニシング)報告制度の導入により、「報告=罰」ではなく「報告=学習」のメッセージを明確化する。

匿名報告や多様な報告チャネル(デジタル/紙/口頭)の整備で、報告のハードルを下げる。

効果

潜在的な危険兆候や弱いシグナルを早期に検知でき、組織としての早期介入と是正措置が可能になる。

2. 学習する文化(Learning Culture)

定義と狙い

報告された事例を単に記録するだけでなく、組織全体が継続的に分析・教訓化し、業務プロセスへフィードバックする仕組みを指す。具体的施策

Root Cause Analysis(RCA)など体系的な原因分析手法の活用。

全職員参加型の事例検討会やワークショップを定期開催し、横断的な知見共有を促進。

教訓データベースの構築とアクセス権付与によるナレッジマネジメント。

効果

同一・類似の失敗再発を防止し、組織の知識資産として安全対策の成熟度向上を図れる。

3. 柔軟な文化(Flexible Culture)

定義と狙い

変化する環境や新たなリスクに対し、組織や個人が迅速に適応・再設計できる能力を指す。具体的施策

標準手順(SOP)を絶対視せず、現場判断による手順変更を許容するガイドライン整備。

異常時対応訓練(シナリオ演習)やクロスファンクショナルなチーム編成で、多様な視点からの柔軟な解決策を養う。

効果

想定外事象や複雑事象発生時でも安全防御層を維持し、現場レベルでの即時的かつ有効な対処が可能になる。

4. 正義の文化(Just Culture)

定義と狙い

人的エラーから故意の違反行為まで、原因と背景に応じて個人と組織の責任を公平に分担・処理する仕組みを指す。具体的施策

エラーの性質(スリップ、ラプス、ミステイク、違反)を分類し、それぞれに応じた対応プロセスを定義。

組織的要因(教育不足、手順不備、過重労働など)にも焦点を当て、再発防止策を組織レベルで実施。

効果

不当な個人追及を避けることで報告意欲を高めると同時に、根本原因への対策を組織的に推進できる。[4]

Swiss Cheese Model と安全文化

リーズンは「ブレークダウンモデル(Swiss Cheese Model)」を提唱し、安全文化を「ブレーレイヤー間の穴を最小化する組織的防衛機構」と位置づけた[4]。レイヤーとは手順、訓練、物理的防護、監視システムなど多重の防御を指し、各レイヤーには必ず「穴」(人為的ミス、設計上の欠陥、温度などの環境要因)が存在するという前提である。

モデルの要点

事故は複数の穴が一列に並んだときにのみ発生する(Swiss Cheese の穴が一直線になるイメージ)。安全文化の役割

報告・学習・柔軟性・正義の各文化要素を強化することで、各レイヤーの穴を「小さく・疎らに」し、穴同士が重ならないように組織的防御を維持する。組織的防衛の設計

多層防御:手順/技術的対策/人的対策を組み合わせる。

文化的強化:Just Culture による報告促進、Learning Culture による学習機能の充実、Flexible Culture による適応力向上。

こうした枠組みを体系的に実装することで、潜在的条件やヒューマンエラーの露出を最小化し、事故や重大インシデントの発生確率を低減させる安全文化が醸成される。[4]

3. 安全文化の7原則(JANSI)

原子力安全推進協会(JANSI)は、原子力産業における安全文化醸成のガイドラインとして以下の7原則を提唱している[5]。これらは相互に連携し、組織全体で安全行動を定着・深化させる枠組みである。

安全最優先(Safety First)

意義:すべての意思決定と行動において「安全」が最優先の価値判断基準であることを明示する原則である。

要件:

トップマネジメントが「安全第一」を公式文書や社内コミュニケーションで繰り返し発信すること。

安全投資・教育訓練予算を定期的に確保し、業務指標(KPI)に安全関連指標を組み込むこと。

具体例:年初の安全宣言、経営会議での安全レビュー、安全予算の公開報告。

問題の認識と報告(Problem Recognition & Reporting)

意義:リスクや異常兆候を早期に発見し、隠さずに組織へ報告することを奨励する原則である。

要件:

ノンパニシング(無制裁)ポリシーの明文化と周知。

多様な報告チャネル(オンラインフォーム、ポストイット、口頭など)の整備。

具体例:匿名報告ボックスの設置、ヒヤリハット・インシデント報告率の定期モニタリング。

自発的な改善行動(Proactive Improvement)

意義:従業員一人ひとりが主体となり、改善提案やリスク低減策を自発的に実践することを促す原則である。

要件:

改善提案制度の運用と、提案に対する組織的評価・実行支援メカニズムの整備。

成果を可視化し、提案者を表彰する仕組み。

具体例:月次カイゼン報告会、改善提案数/実行率のKPI化、表彰制度。

組織的学習(Organizational Learning)

意義:発生事例を組織全体の知見として取り込み、再発防止に向けた継続的な学習サイクルを回す原則である。

要件:

Root Cause Analysis(RCA)やフェイルセーフ分析の実施体制。

教訓データベースの構築と、全職員へのアクセス権付与。

具体例:事例レビュー・ワークショップ、ナレッジ共有プラットフォーム、横断部門での定期会合。

チームワーク(Teamwork)

意義:安全に関する情報やリスク認識を職種・階層を超えて共有し、相互支援のもとで行動する原則である。

要件:

クロスファンクショナルな安全委員会や緊急対応チームの設置。

多様な職務経験を持つメンバー間のインタラクション促進。

具体例:複数部門合同の安全パトロール、シミュレーション訓練での役割ローテーション。

コミュニケーション(Communication)

意義:上下・横断を問わず、安全情報が双方向かつタイムリーに流通する風土を構築する原則である。

要件:

定例ミーティングや安全コーナーを設け、最新リスク情報を共有。

フィードバックループを明確化し、意見・懸念事項が経営層に届く仕組みを設計。

具体例:安全ニュースレター、安全掲示板、デジタルチャットグループ。

リーダーシップ(Leadership)

意義:経営層および現場管理職が率先して安全行動を実践し、組織全体に模範を示す原則である。

要件:

リーダー自身の安全行動記録(例:安全教育参加、パトロール実施)を可視化。

リーダー向け安全パフォーマンス指標の設定と評価への反映。

具体例:トップによる安全パトロール同行、管理職安全研修の必須化、リーダー安全報告の定期発表。

これら7原則は相互に補完し合い、組織が一枚岩となって安全文化を深化させるための道標となるものである。特に「報告と学習」「改善と柔軟性」「リーダーシップ」という観点を繋ぎ合わせることで、安全防御層の穴を着実に塞ぎ続ける組織的防衛機構を構築できる。

4. 安全文化の8軸モデル

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の高野研一教授は、安全文化を「ソフト的側面(リレーションの基盤)」と「ハード的側面(オペレーションの基盤)」の二層構造で把握し、それぞれ4つの軸を設定することで組織の安全文化成熟度を可視化するモデルを提唱している。以下、各軸の詳細と相互関係について解説する。

A. リレーションの基盤(ソフト的側面)

1. 組織統率(ガバナンス)

定義:安全を最優先とする価値観を組織全体に共有し、方針・規範・監督機能を通じて全員の行動を牽引する能力である。

主要要素:

安全方針の明文化と定期的レビュー

役割権限の明確化(責任・権限・報告経路)

ガバナンス委員会や安全監査の運営

評価指標例:安全方針の浸透度、安全監査指摘件数と是正完了率

2. 責任関与(コミットメント)

定義:経営トップから現場スタッフ、協力会社、規制当局に至るまで、安全確保に対して自主的かつ積極的に関与し責任を果たす姿勢である。

主要要素:

トップマネジメントの現場パトロール参加

各層の安全目標設定とKPI連動

外部ステークホルダーとの安全協働プログラム

評価指標例:現場訪問頻度、KPI達成率、協力会社ヒヤリハット共有件数

3. 相互理解(インター・パーソナル・リレーション)

定義:部署や職位を超えた信頼関係と心理的安全性を基盤に、安全情報や課題が自由に共有・議論される状態である。

主要要素:

定期的なクロスファンクショナル・ミーティング

メンター制度やペアワークによる経験伝承

フラットなコミュニケーションルール(例:安全サークル)

評価指標例:会議出席率、相互評価スコア、現場コンフリクト件数

4. 危険認知(ハザード・アウェアネス)

定義:潜在的リスクやハザードに対して組織全体が高い感度を持ち、異常を早期察知し共有できる能力である。

主要要素:

ハザードハンティング/リスクアセスメント研修

定点観測やセーフティ・ウォークダウン実施

リスクマップの公開と更新

評価指標例:ハザード抽出数、リスクアセスメント実施率、前兆事象報告率

B. オペレーションの基盤(ハード的側面)

5. 学習伝承(ナレッジ・トランスファー)

定義:失敗事例や改善策、現場ノウハウを組織内で体系的に学習・記録・継承し、次工程へ反映する仕組みである。

主要要素:

事故・ヒヤリハット事例のデータベース化

RCA(Root Cause Analysis)や「教訓ワークショップ」の定例化

OJT/eラーニング教材の整備

評価指標例:学習参加率、RCA実施件数、ナレッジ活用頻度

6. 作業管理(ワーク・マネジメント)

定義:手順書、チェックリスト、作業許可証など、業務遂行プロセスを標準化・監視し、逸脱を防止する管理体制である。

主要要素:

標準作業手順(SOP)とリスク許容基準の策定

作業前・作業中・作業後のチェック制度

作業許可プログラム(PTW:Permit to Work)の運用

評価指標例:SOP遵守率、PTW発行件数、手順逸脱インシデント件数

7. 資源管理(リソース・マネジメント)

定義:安全活動に必要な人的・物的・予算的資源を計画的に配分・確保し、持続的に支える体制である。

主要要素:

安全予算の年度計画と執行モニタリング

人員スキルマトリクスと教育・研修計画

設備・機器の保守予防プログラム

評価指標例:安全予算消化率、保守計画達成率、教育訓練受講率

8. 動機づけ(モチベーション)

定義:安全行動を促進するためのインセンティブや評価制度を設け、組織・個人の意欲を維持・向上させる仕組みである。

主要要素:

安全提案制度と提案実行支援プログラム

安全パフォーマンスに応じた表彰・報奨制度

安全行動評価を組み込んだ人事評価制度

評価指標例:提案数/実行率、表彰受賞者数、従業員満足度調査

相互連関と活用方法

二層の架橋:ソフト的側面とハード的側面は独立せず、たとえば「リスク認知」が高まれば「作業管理」の逸脱検知精度が向上し、「学習伝承」を円滑化する相乗効果が生まれる。

診断ツール:各軸に対応するアンケート項目・定量指標を用い、組織の強み・課題を可視化。ギャップ分析に基づき、フェーズ別の重点施策(例:初期は「危険認知」、成熟期は「動機づけ」強化)を策定する。

改善サイクル:①診断 → ②施策計画 → ③実行 → ④評価 → ⑤次フェーズ計画、のPDCAを8軸で同時に回すことで、安全文化の継続的成熟を支援できる。

このモデルは、安全文化の「見える化」と「具体的アクションへの落とし込み」を両立させる枠組みとして、医療分野を含む多様な高リスク業界で活用が期待される。

安全文化の主要次元

安全文化研究において繰り返し参照される主要次元を整理すると、以下のように分類できる。

各次元の定義を詳細化し、主な構成要素を付加して整理した。

| 次元 | 定義(詳細) | 主な構成要素 | 代表的文献 |

|---|---|---|---|

| リーダーシップ | 経営陣・管理職が「安全最優先」という価値観を自ら体現し、戦略的視点で安全施策の策定・資源配分・評価を主導する態度および行動様式である。 | – トップマネジメントの安全パトロール実施 – 安全KPI・報酬連動制度 – 安全方針の周知・レビュー | [1][3] |

| リスク認識 | 現場レベルから組織全体まで、潜在的危険やハザードを体系的に把握し、異常の早期検知・リスクアセスメント・対策実行を継続的に行う能力である。 | – ハザードハンティング訓練 – リスクマップ作成・更新 – 異常兆候報告/共有会議 | [1][4] |

| 報告文化 | インシデントやヒヤリハットをノンパニッシングで報告できる仕組みと風土を整え、組織的に事象を収集・分類・分析して学習資源とする土壌である。 | – 無制裁報告ポリシー – 複数チャネル(匿名含む)での報告システム – 報告率モニタリング | [1][5] |

| 学習文化 | 報告・収集された事象をRoot Cause Analysis(RCA)などで深掘りし、PDCAサイクルを通じて得られた教訓をマニュアルや教育に反映し続ける仕組みである。 | – RCAワークショップ – 教訓データベース – 定期的な横断レビュー会議 | [2][5] |

| コミュニケーション | 安全に関する情報や意見を、上下・水平を問わず双方向かつタイムリーに交換し、フィードバックループを明確化して問題発見と解決を促進する風土である。 | – 安全ミーティング/ニュースレター – デジタルチャット・掲示板 – フィードバック報告体制 | [1][5] |

各次元間の相互作用と活用ポイント

リーダーシップ→報告文化・学習文化

リーダー自身が報告・学習活動に参加し、評価・表彰することで、報告意欲と学習参画率が飛躍的に向上する。リスク認識→コミュニケーション

リスクアセスメント結果を双方向で共有することで、部門横断的な早期対策が可能となる。PDCAサイクル

学習文化で抽出した教訓をリーダーシップの支援のもとリスク認識や作業手順に反映し、コミュニケーションで成果をフィードバックすることで、各次元を循環させる。

このように、各次元を横断的に設計・評価することで、安全文化の成熟度を多面的に把握・強化できる。

5. 安全文化診断とは

組織の安全文化成熟度を定量・定性の両面から評価し、現状の強みと課題を可視化して改善施策に結び付ける手法である。アンケート結果やインタビュー結果をもとに、数値化されたスコアや因子構造、ナラティブな洞察を提供し、安全文化醸成の指針を示すことを目的とする。

5.1 概要

安全文化診断は、組織がどの程度「安全を重視する文化」を有しているかを測定し、以下のステップで実施される手法である:

設計フェーズ:診断目的・対象範囲の明確化、使用するモデル・尺度の選定

調査フェーズ:アンケート配布、インタビュー・フォーカスグループ実施

分析フェーズ:定量データの統計解析(因子分析、信頼性検証、ベンチマーキング)および定性データのナラティブ分析

フィードバックフェーズ:診断レポート作成、ワークショップや報告会での結果共有

改善フェーズ:優先課題の特定とアクションプラン策定、次回診断へのインプット

診断結果は、経営層・管理職から現場担当者まで組織横断的にフィードバックし、PDCAサイクルを回しながら安全文化の成熟度向上を図る基盤となる。

5.2 主な診断手法

5.2.1 新潟大学・安全文化診断コンソーシアム方式

概要:産学連携で開発された業種横断的な質問項目セットを用いる方式で、20~30項目程度のアンケートを実施し、因子分析により複数の次元(例:リーダーシップ、報告文化、学習文化など)を抽出する。

特徴:業界共通指標によるベンチマーキングが可能であり、設問文例や分析コードが公開されているため導入コストが低い。

5.2.2 デュポン式(DSS + Bradley Curve)

概要:DuPont Safety Survey(DSS)によるアンケートで現状スコアを算出し、Bradley Curveの4段階(Reactive → Dependent → Independent → Interdependent)で成熟度を分類する方式である。

特徴:成熟度モデルと連動した可視化に優れ、各ステージへの到達度や次期改善重点が明確になる。DSSは30~50問程度で、各問はLikert尺度で回答する。

5.2.3 JANSIアンケート方式

概要:原子力安全推進協会(JANSI)が提唱する7原則に基づく設問群(約35問)を用い、安全最優先、報告・学習、チームワーク、リーダーシップなど7領域のスコアを算出する。

特徴:原子力産業に特化しているが、設問構造は他業界にも応用可能。各領域ごとの詳細レポートと改善ガイドラインが提供される。

5.3 設問例

以下は典型的な設問例であり、手法・モデルに応じて文言や尺度を調整して用いる。

報告文化

「職場内でインシデントやヒヤリハットを躊躇なく報告できる雰囲気があるか」

リーダーシップ

「経営陣・管理職は安全問題に真摯に取り組み、その姿勢を日常的に示しているか」

学習文化

「過去の事例から得られた教訓がマニュアルや研修に反映されているか」

コミュニケーション

「安全に関する情報が上下・横断的にタイムリーに共有されているか」

危険認知

「潜在的リスクやハザードを日常的に把握・共有する仕組みがあるか」

5.4 評価手法

5.4.1 定性評価

インタビューやフォーカスグループを通じ、組織メンバーの価値観・認識を深く掘り下げる手法である。

手法例:

プリファレンス・マッピングによる構造化インタビュー

ナラティブ分析(語りのパターン抽出)

エスノグラフィック観察による行動様式の可視化

効果:アンケートでは見えにくい組織風土や無意識的前提を把握し、インサイトに基づく施策立案に資する。

5.4.2 定量評価

信頼性・妥当性が検証された既存尺度を用い、アンケート結果を統計的に分析する手法である。

代表的尺度:

HSOPS(Hospital Survey on Patient Safety Culture):42項目、12因子構造。組織比較・時系列比較が可能。

SAQ(Safety Attitudes Questionnaire):30項目前後、6ドメイン(チームワーク、セーフティ・クライメイト、管理者支援など)。

分析手法:

因子分析による次元構造の確認

Cronbach’s αによる信頼性検証

ベンチマーキング/標準偏差を用いた組織内外比較

レーダーチャート、ヒートマップによる可視化

効果:定量的なスコアで成熟度を把握し、他組織や過去の自組織と比較しやすい。

以上の定性・定量評価を組み合わせることで、安全文化診断は多角的な洞察を提供し、組織の安全文化醸成を支える信頼性の高い基盤となる。

6. 安全文化の成熟度とブラッドリーカーブ(Bradley Curve)

ブラッドリーカーブは、DuPont 社の安全調査(DuPont Safety Survey)と Berlin Bradley 氏の研究に基づき、組織の安全文化成熟度を 4 つのステージで可視化するモデルである[3]。各ステージは事故率や報告率、従業員の安全意識・行動特性に応じて分類されており、次のような特徴と改善アプローチを示す。

1. Reactive(反応型)

定義

事故やインシデントが発生した際にのみ安全対策を講じる段階であり、「事故は避けられない」という受動的な意識が支配的である。

特徴指標

事故率:非常に高い

報告率:低い(重大事故以外は報告されにくい)

行動様式:安全への取り組みは要請や命令に依存

主な課題

事後対応が中心で、根本原因分析やプロアクティブな対策が不十分

従業員の安全意識が限定的で、事故前兆の認知・報告が行われにくい

改善アプローチ

無制裁報告システムの導入による報告ハードルの低減

基本的な安全教育・訓練の徹底(事故事例共有、RCA基礎研修)

2. Dependent(依存型)

定義

安全は「ルールと監視」によって担保されるとする段階であり、従業員は手順遵守を管理者からの指示として捉える。

特徴指標

事故率:Reactive より低いが依然として発生

報告率:中程度(規定違反に限定して報告)

行動様式:手順違反を避けるための受動的遵守

主な課題

自主的・積極的な安全行動が育ちにくく、報告は「監視下」でのみ行われる

異常時の即時対応能力が弱く、想定外事象への柔軟性に欠ける

改善アプローチ

手順管理システム(PTW 等)の強化と定期的な手順レビュー

管理者による現場パトロール強化とフィードバック体制の整備

3. Independent(自立型)

定義

各従業員が自らの安全行動に責任を持ち、リスク認識を基に自主的に行動できる段階である。

特徴指標

事故率:低水準を維持

報告率:高い(ヒヤリハットも積極的に報告)

行動様式:個人主導での安全確認・改善提案

主な課題

部門間連携や組織全体での統一的アプローチが不足しがち

自主性は高いが、組織的な学習・横断的共有が十分ではない

改善アプローチ

近接事故/前兆事象の共有プラットフォーム整備

従業員提案制度やナレッジ共有ワークショップの定期開催

4. Interdependent(相互依存型)

定義

安全は組織全体の共有責任と捉えられ、チームワークや相互チェックによって継続的に改善を図る成熟段階である。

特徴指標

事故率:極めて低い(ゼロ志向)

報告率:非常に高い(すべての事象が学習機会として利用)

行動様式:互いに安全行動を監視・支援し合う協働型

主な課題

さらなる革新的改善策の導入

外部ベンチマーキングやサプライチェーン全体への文化展開

改善アプローチ

部門横断的コミュニティオブプラクティス(CoP)の運営

安全パフォーマンス指標を組織目標に統合し、報酬・評価と連動

ブラッドリーカーブ活用のステップ

診断:DSS アンケート結果を基に、各ステージへの現状位置を特定。

目標設定:各ステージの到達基準(KPI、報告率、教育実施率等)を明確化。

施策展開:ステージごとに必要な教育・制度整備・コミュニケーション活動を実行。

評価と反復:定期的なアンケート・指標モニタリングを通じ、次のステージ移行状況を評価。

Bradley Curve は、組織がどの段階にあるかを明確化し、次に何を重点的に強化すべきかを示すロードマップとして活用可能である。これにより、単なる事故削減から文化的成熟度向上へと視点を拡大できる。

考察

安全文化醸成の課題

日本の医療機関では、依然として上下関係が強固な組織文化が残存しており、現場スタッフがインシデントやヒヤリハットを報告する際の心理的ハードルとなっている[5]。加えて、長時間労働や不規則シフトの常態化が過重労働を助長し、報告後のフォローアップや学習サイクルを完遂する余裕を奪っている。報告体制そのものも、紙ベースや断片的な電子システムに依存し、リアルタイム性と可視化が不十分であるため、情報が埋もれやすい。さらに、管理職中心のトップダウン型コミュニケーションに偏重するあまり、ボトムアップでの現場の声が制度設計や改善策に反映されにくい状況にある。この結果、学習文化が形骸化し、同じ種の事象が再発される構造的脆弱性が残存している。

今後の展望

今後は、ICTプラットフォームとモバイル報告アプリを導入し、電子カルテや業務システムと連携したリアルタイムモニタリング基盤を構築することが肝要である[2]。AIによる自然言語処理でインシデントレポートを自動解析し、リスク予測モデルを実装すれば、潜在的危険の早期発見と対策優先度の可視化が可能となる。また、部門横断型のラウンドやオンラインフォーラムを定例化し、多職種・多階層が自由に意見交換できる双方向コミュニケーションの場を拡充することで、報告文化と学習文化の相互強化を図るべきである。教育プログラムはeラーニングやマイクロラーニング形式でモジュール化し、個々人の学習履歴とナレッジベースを連動させることで、自律的学習を促進する。さらに、心理的安全性を定量化するサーベイを定期実施し、その結果をもとにJust Culture/責任共有モデルを組織ルールに明確化すれば、報告への信頼感が高まり、組織全体の安全マネジメント・エコシステムは持続的に進化すると期待される[6]。

結論

安全文化は単なる事故防止策の集合体ではなく、組織全体の行動様式や価値観、意思決定プロセスを包括的に規定する中核的要素である。本稿では以下の知見を得た。

多様な理論モデルの体系化

– INSAG-4/INSAG-15による5+3要素モデルに始まり、リーズンの「報告・学習・柔軟・正義の文化」、JANSIの7原則、高野教授の8軸モデルなど、多角的な枠組みが存在することを確認した。

– これらモデルは“理論的骨格”として共通するリーダーシップ、報告文化、学習文化、コミュニケーション、リスク認識を核に据えており、組織ごとのカスタマイズが可能である。評価手法と実践事例の検討

– 医療現場ではHSOPSやSAQを用いた多職種横断的診断が有効である一方、上下関係の強さや過重労働といった組織特性が報告文化阻害要因となっている。

– 原子力・航空・製造業ではWANOピアレビュー、CRM、DuPont研修+Bradley Curveといった業界標準が成熟度向上に寄与しており、ベストプラクティスの横展開が可能である。教育・啓発プログラムの重要性

– 相互啓発型ワークショップや多職種シミュレーション、外部専門家招聘セミナーといった双方向学習が、個人の行動変容と組織的学習機能の両輪を強化することを示した。課題と展望

– 日本の医療機関では心理的安全性の担保やトップダウン偏重のコミュニケーション改善が急務である。

– 今後はICTプラットフォーム・AI解析によるリアルタイムリスクモニタリング、eラーニングとナレッジマネジメントの統合、組織行動学的介入デザインを融合した実践的アプローチが求められる。

これらの知見を踏まえ、組織は安全文化の成熟度を定量的・定性的に評価し、PDCAサイクルを回しながらリーダーシップと現場の協働により持続的に改善していくべきである。安全文化は一朝一夕に築けるものではなく、不断のコミットメントと適応力こそが、将来にわたる組織のレジリエンスを支える要である

参考文献

International Atomic Energy Agency (IAEA). Safety Culture. INSAG-4. Vienna: IAEA; 1991.

International Atomic Energy Agency (IAEA). Key Practical Issues in Strengthening Safety Culture. INSAG-15. Vienna: IAEA; 2014.

Schein, E. H. Organizational Culture and Leadership, 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2010.

Reason, J. Managing the Risks of Organizational Accidents. Aldershot: Ashgate; 1997.

Nieva, V. F., & Sorra, J. Hospital Survey on Patient Safety Culture. AHRQ Publication No. 04-0041; 2003.

Hudson, P. Safety Culture — Theory and Practice. Sydney: University of New South Wales; 2001.

Westrum, R. “A Typology of Organisational Cultures,” Quality and Safety in Health Care, 13(suppl 2):ii22–ii27; 2004.

IAEA. INSAG-4. “Safety Culture.” IAEA, 1991.

厚生労働省. 「医療安全対策ガイドライン」, 2018.

Quentic. “Using the Bradley Curve.” Quentic GmbH, 2019.

Reason, J. T. “Managing the Risks of Organizational Accidents.” Ashgate, 1997.

JANSI. “Seven Principles for Safety Culture.” 2015.

WANO. “Safety Culture Peer Review Guidance.” World Association of Nuclear Operators, 2004.

新潟大学・安全文化診断コンソーシアム. 「安全文化診断設問集」, 2020.

原子力規制委員会. 「安全文化醸成活動の手引き」, 2020.

東瀬 朗, 三木 卓典, 高野 研一.安全文化診断手法の開発とその適用

―石油・化学産業等大規模設備を有する事業所を中心として―.安全工学, 55(1):49–61, 2016.