事故の本質は「手遅れ」である

シドニー・デッカー

医療事故とは~その定義と意味、医療過誤との違い

医療事故の定義について医療法では以下のように定義しています。

医療法第6条の10 一部

当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる、当該管理者が予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

医療事故とは医療に関わる場所で医療の全過程において発生した事故のすべてを含み、その被害は患者のみならず医療従事者も含みます。

医療過誤とは医療事故の発生原因として、医療従事者の過失をともなう場合をいいます。

医療事故と医療過誤の違いは、医療事故は「医療に関わる場所」「医療の全過程」の中で発生した事故であり、医療過誤は事故の発生原因として「医療従事者の過失がある」場合をいう点です。つまり医療事故の定義では医療過誤の有無を問わないということです。

事実を認識・予見することが可能だったのに、その注意を怠った場合

結果の回避が可能だったのに、回避する行為を怠った場合

医療法第6条の10における定義で注意が必要なのは、医療事故とは「医療従事者が提供した医療に起因し~」としてる点です。ここで重要のは「医療に起因し」のところを「医療従事者の過誤に起因し」としていないことです。

医療従事者の過誤に起因するとしてしまえば、医療事故と医療過誤が事実上同義となってしまいます。あくまでも医療事故の定義は、医療過誤をも含む医療の全過程における事故です。

それでは次に医療事故の仕組みについて解説します。

医療事故の仕組みと事例~事故シーケンスと事象シーケンス

まず、医療事故といっても多くのパターンや事例があり要因や原因もさまざまです。一概に医療事故の仕組みを一義的に解明することはできません。人為的な要因による事故もあれば、組織的な要因による事故も存在するからです。そのため、ここでは一般的に多々みられる事故のパターンや仕組みに基づいて解説します。

医療にはその行為を行う目的があります。そしてその目的には想定した結果があるはずです。医療事故はその目的と行った行為の結果が想定したものと逸脱した場合に定義されることになります。ただし、ここで注意が必要なのは、想定した結果とは「行為の結果」であり「結果の保証」ではない点です。

ここでいう結果とは、当該病院等が保有するリソース(知識や技術、人員や設備等)を利用して提供する医療行為の結果であり、事故なく安全に行われた結果として患者の原疾患が治癒する等の結果を保証するものではないということです。

それを踏まえた上で、医療事故が発生する過程と事故に至る経緯の大まかな流れを解説していきます。

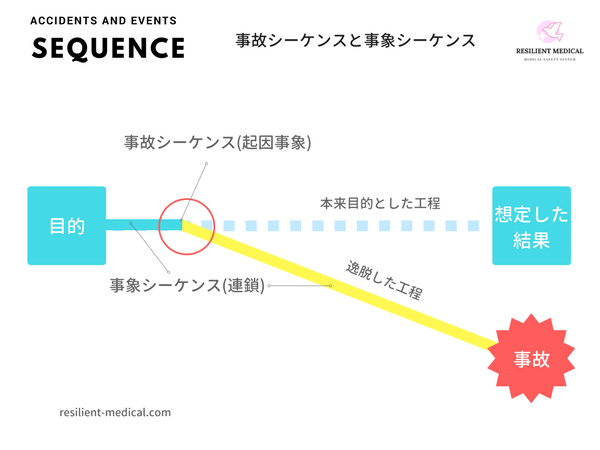

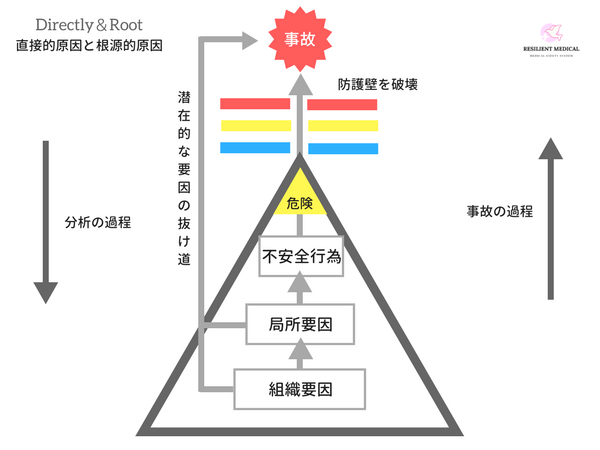

以下の図は事故シーケンスと事象シーケンスを表したものになります。

事故シーケンスとは、通常行われるべき手順を逸脱した事象や事故の根本的な原因となった事象のことです。これを起因事象ともいいます。事故分析を実施する場合、この起因事象を根本原因と呼ぶ場合もあります。

順序や順番という意味。対義語は「ランダム」

そして事故シーケンスの後、連鎖的に続く過程や工程を事象シーケンスといいます。

一つの原因で事故に直結する場合もあれば、複数の要因や原因が絡み合い、あるいは連鎖して事故に至る場合もあります。

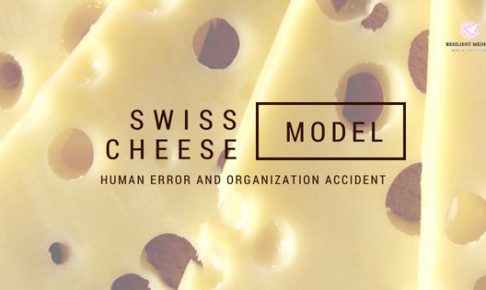

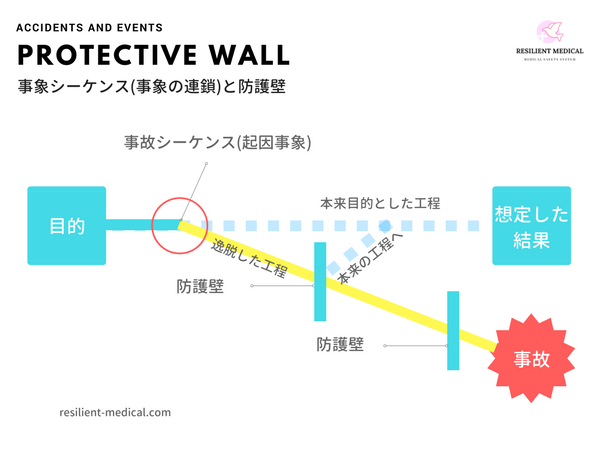

事故に至る過程において防護壁がその連鎖を食い止めることができれば、事故に至る前に回避することができますが、仮に防護壁を次々とすり抜けたり破られていけば最終的に事故に至る可能性が高まります。

防護壁とは必ずしも「物理的な壁」が存在するわけではなく、医療行為にともなうチェック機能や安全のための仕組みや設計を包含したものをいいます。つまり事故を発生させないために設ける全ての仕組みや取り組みです。

防護壁が起因事象によって逸脱した連鎖を食い止めたり、あるいは本来の手順や工程に戻すことができれば、事故に至る前に対処することができます。主にそのような状態をインシデントと呼びます。

一方で事故シーケンス(起因事象)から本来とは逸脱した連鎖を防護できず事故に至った場合をアクシデントといいます。医療の場合には一般的に次のような影響度レベルの分類によってインシデントとアクシデントを区別しています。

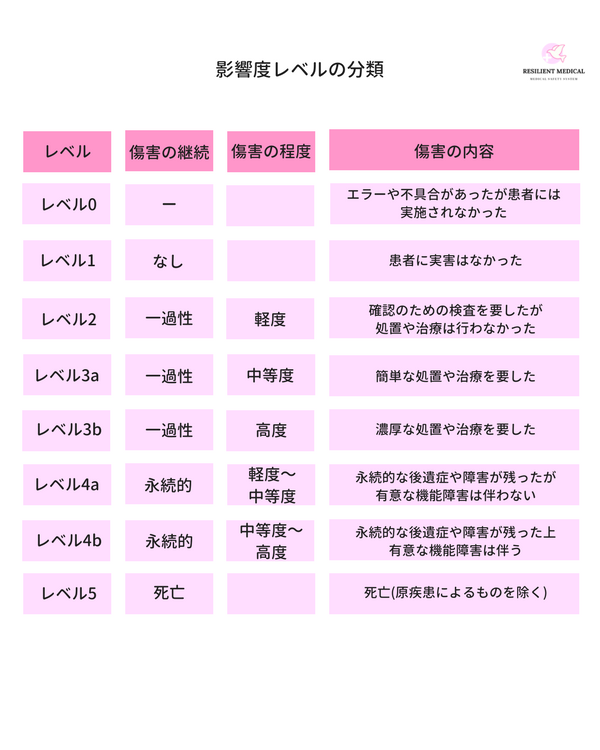

影響度レベルの分類は以下の図でご確認ください。

影響度レベルの分類は基本的に患者への影響に基づいていますが、医療事故の定義でもあったように、患者だけではなく医療従事者への影響があった場合も医療事故となります。

また、影響度レベルの分類において通常インシデントと呼ぶのはレベル3aまでとされています。つまりレベル3b以上の影響があった場合にはアクシデントとなり、それは医療事故と定義されるわけです。

ただ一方で、レベル2とレベル3aでも軽微ではあるものの患者への影響があり、それをインシデントとすることに疑問を感じる人もいるようです。そのため、病院によってはインシデントとアクシデントの線引きを独自に定義づけている場合もあります。

ヒューマンファクターの研究者シドニー・デッカー教授は、このような境界について次のように述べられています。

どこに境界線を引くかではなく、誰が引くのかが重要である。要点はそれについて透明性と合意を得ることなのである。

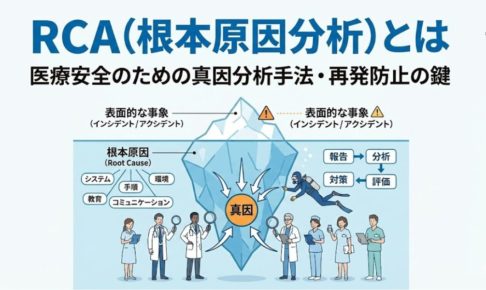

医療事故の原因~直接的原因と根源的原因

さきほど解説した事故シーケンスと事象シーケンスは、事故に直接原因を与えた事象とその連鎖です。

一方で医療事故には直接的ではないが、その背景にある根源的な原因も存在します。また、その原因に影響を与えているさまざまな要因もあります。

原因と要因の違いは以下のようになります。

原因とは事象に直接的に影響を与えたもの。

要因とは事象に間接的に影響を与えたもの。

以下の図はヒューマンエラーの研究者ジェームズ・リーズン教授が提唱したモデルです。

事故に直接的に影響を及ぼす原因は、主に現場の不安全行為や不安全状態にあります。しかし、その不安全な行為や状態の背後には、直接的ではないとしても様々な局所要因や組織要因が存在する場合が多くみられます。

局所要因とは現場の直接原因を後押しするように働き、不安全行為や状態を助長するような働きをしています。これを「寄与要因」といいます。

また、その寄与要因の背後には組織要因が存在します。組織要因とは経営側の意思決定や人員の配置、予算配分や計画等の組織的な方針や決定などをいいます。この組織要因はシステム要因といわれるもので、直接的ではないとしても寄与要因や直接原因を間接的に望ましくない意味でバックアップしています。

医療事故を現場での不具合としてのみ把握するのは、これらの背後要因を大きく見落とすことに繋がり、事故の抜本的な対策を阻害します。

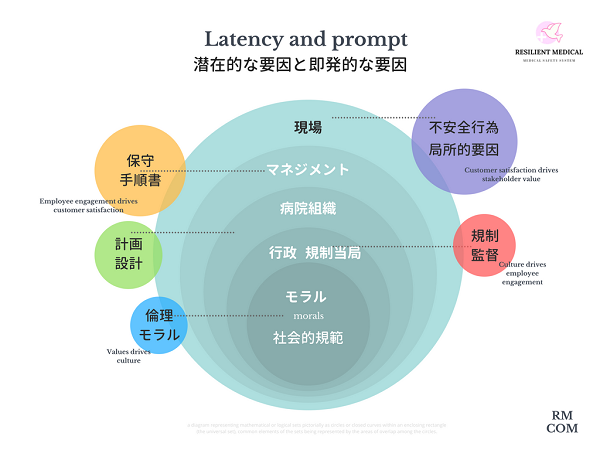

またさらに、組織要因には病院組織やマネジメントだけでなく、行政や規制当局の影響もあります。そしてそれらの根本には社会的規範あるいはモラルが存在するのです。

以下の図は社会システムの研究者エリック・ホルナゲル教授が示した潜在的な要因と即発的な要因の関係を表したものを病院組織に置き換えたものです。

この階層性のある図は、外側にいくほど即発的な事故になりやすくなります。また、外側にいくほど動的な活動が行われており、静的な見方をしがちな内側の階層とはギャップが生まれやすくもなります。

医療現場では常に様々な医療行為や業務が行われており、その中で医療安全を確保しながら生産性と安全性のバランスをとることを求められているのが実状です。

まとめ

医療事故は医療の全過程において発生した事故です。全過程とはどこからどこまでが過程であるのか境界は必ずしも定かではありません。本文中でも紹介したように、事故には現場で発生する直接的で即発的な場合の他に、その背後には組織あるいは行政や社会、地域といった階層が存在しており間接的な要因を受けています。

例えば医療従事者の疲労に起因する原因によって事故が発生した場合、それは現場レベルで全てを解決できるような問題ではありません。それでもなお、現場では動的な活動が常に求められており、医療の提供と安全の確保を同時進行で行っていく必要があります。

また医療事故の背景には、組織の安全管理体制や安全文化が影響しており、それらの内容によって現場レベルでは強い影響を受けます。

医療事故の発生を防止するためには、医療現場の即発的な事故に対応するという価値観では十分ではありません。また、直接的原因への対策と共に、その背景にある背後要因の存在に配慮しながら適切な対応が求められるのです。