目次

機能安全とは何か~その意味と定義について

機能安全とは、許容できないリスクやハザードから環境や人間を守るために、機械による安全対策を行うことです。そもそも「機能」とは「ある物事に備わる作用や働き」のことです。つまり機能安全とは「ある物事に備わる作用や働き」の「備わる」という部分に「安全を備える」ということでもあります。

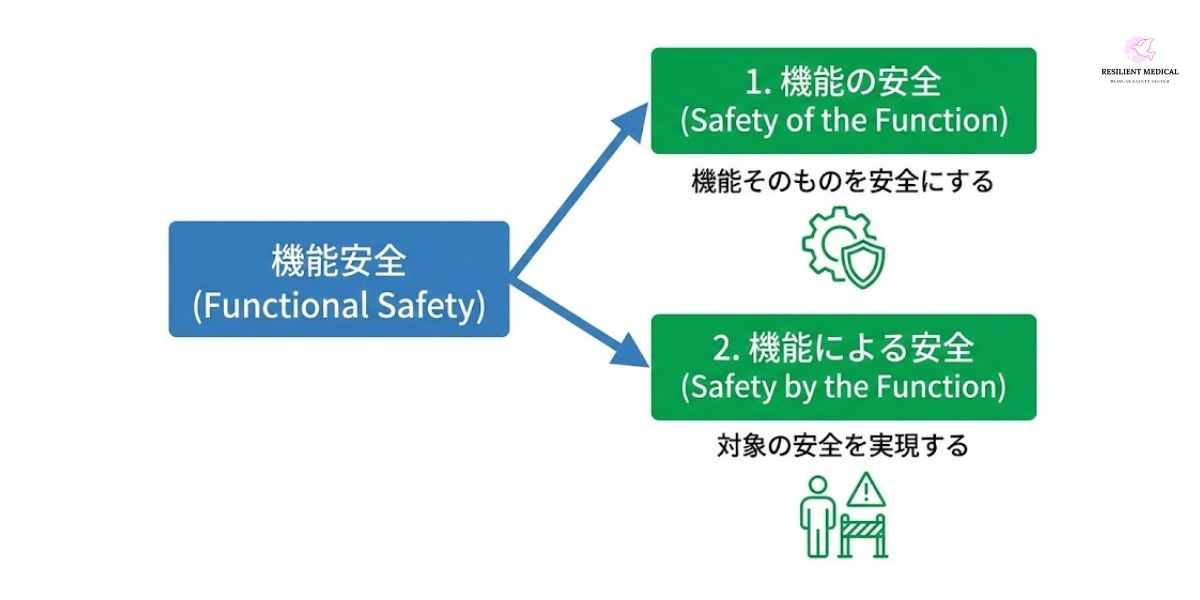

また機能安全の定義は、2つの文脈で捉えることができます。その2種類が以下の図になります。

- 機能の安全

- 機能による安全

この2つの違いについて以下のとおりです。

1.機能の安全

これは文字どおり、機能そのものを安全にするために行うものです。

2.機能による安全

「機能による安全」とは、何か安全にしたい対象があって、その対象の安全を実現するために行うものです。

これら2つの文脈は少し紛らわしいですが、機能安全を語る際には、機能安全の目的である対象が何であるかを関係者間で確認しておくことが重要になります。

それでは次の項で「機能安全」と「本質安全」の違いを解説していきます。

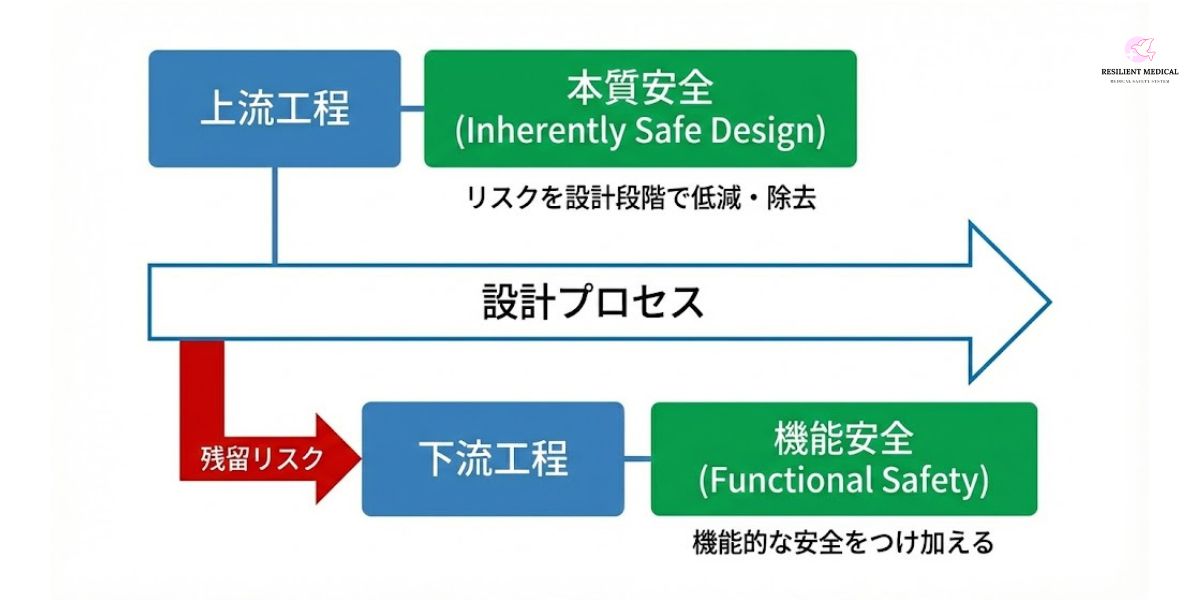

本質安全と機能安全の違い~機能の目的と付加された安全

本質安全とは、機械が環境や人間のリスクやハザードを設計段階で低減あるいは除去することをいいます。

一方で機能安全とは、許容できないリスクやハザードから環境や人間の安全を守るために、機能による安全対策を行うことです。

本質安全と機能安全の違いは、設計段階で本質的に安全を確保されているのか、設計段階で除去できなかったリスク(残留リスク)に対して機能的な安全をつけ加えるのかです。

いわば本質安全は機能安全より設計プロセスにおける上流工程であり、まず考慮すべきは本質安全だということになります。しかし本質安全は、常に100%確保できるわけではありません。技術的あるいは経済的な理由などによって、設計、製造段階で安全を確保できないこともあります。

その場合に機械そのものに残ったリスク(残留リスク)に対して、機能的な安全をつけ加えるのが機能安全なのです。

次に実際の事例をつかって機能安全の解説をしていきます。

機能安全の事例

機能安全の事例でよく引用されるのが洗濯機の事例です。

洗濯機は稼働中にドラムが回転していますが、その際に人間が手をドラム内に入れることで怪我をする危険があります。

この洗濯機における怪我の危険は、そもそも洗濯機のドラムが回転していなければ、ドラムの回転を原因とした怪我は発生しません。もし仮にドラムを回転させなくても洗濯が可能な洗濯機ができれば、それは本質安全となります。

しかし、技術的あるいは経済的な理由などによって、ドラムが回転しない洗濯機を製造することが困難であれば、ドラムが回転している間は洗濯機の開閉ができないようにロックすることで安全を確保することができます。これが機能的な対策によって安全を確保する機能安全です。

そもそも本質安全が可能であれば、機能安全を考慮する可能性が無くなる場合もあるため、本質安全は機能安全よりも工程としては上流工程になるわけです。

ファンクショナルアプローチ~目的と機能による問題解決

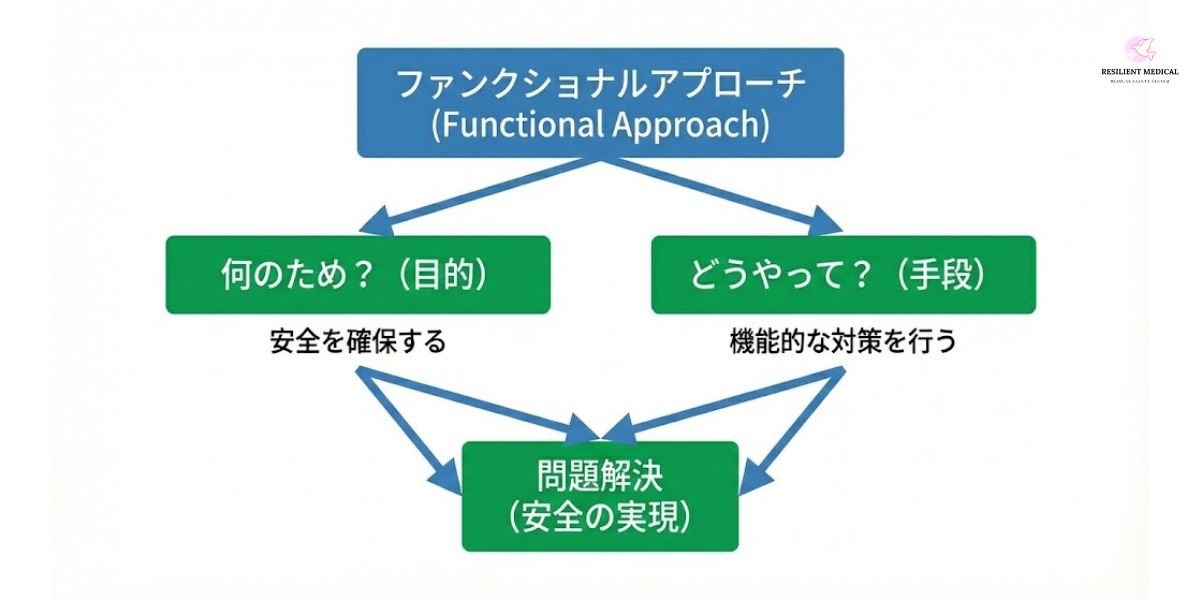

機能安全の目的は、いうまでもなく安全のためです。しかし、「何のための安全」なのかを明確に理解できていなければ、適切な安全対策を行うことはできません。

ファンクショナルアプローチは、「何のため」と「どうやって」という2つの視点から問題解決を実現する手法です。つまり、その機能は何の安全のために行うのかを検討するためのツールです。

具体的に機能安全を実現しようとする場合、その問題が何であるのかを明確に把握できていなければ、リスクを評価することはできません。また、リスク評価ができなければ、具体的に機能安全を実施することは不可能です。

そのため、機能安全を検討する場合には、まずリスクを明確に把握し、どのような安全を確保するのかという目的をハッキリしなければなりません。そして、それをどうやって行うのかを検討していき、目的と歩み寄っていくことになります。

機能安全の目的は「安全」です。それは自明のことですが、その安全も機械が本来の目的である機能を果たす上で確保されるべきものでもあります。つまり本質的に安全とは、機械を使用することを前提として要求されるものだということです。

安全が最優先の目的であるなら、そもそも機械を使用しなければいいわけです。しかし、何か必要があって使用する以上、安全を確保しましょうということです。

また安全な機能を機械に持たせることは、安全のための手段であって機能それ自体が目的ではありません。そのため、機能を持たせることによって安全を確保しようとするとき、そのことによって別のリスクやハザードが生じないかを考慮しなければなりません。

人間はすぐに手段が目的化します。そのため固定観念を取り払って、本来の目的と安全を確保する目的とを明確に区別した上で、機能を持たせることは安全確保の手段であるということを理解しておくことが大切です。